かきのおはなし

牡蠣の旬はいつ?今たべられる牡蠣は?旬の産地を紹介!旬カレンダーやあたりやすい時期も

「牡蠣を食べたいけど、今って旬の時期なのかな?」

「牡蠣の旬っていつだっけ?」

あなたは今そんな風に思っていませんか?

牡蠣を食べるなら、旬のおいしい牡蠣を食べたいですよね。

そんな経験を生かして今回は、

「牡蠣は好きだけど、あたるのが怖くて」

と不安なあなたには

おいしい旬の牡蠣がみつかりますように!

牡蠣の旬はいつ?種類でちがう牡蠣の旬

牡蠣と言うと冬が旬のイメージがありますが、じつは種類により旬の時期がちがうんです。

冬は真牡蠣

日本で流通している牡蠣の多くは真牡蠣です。

真牡蠣の旬は12月~2月頃。

全国各地で養殖されていて10月〜4月にかけて水揚げされます。

真牡蠣は夏に産卵期を迎えます。

産卵期はそれまで蓄えた栄養を放出してしまうので味が落ち水っぽくなります。

夏は岩牡蠣

岩牡蠣の旬は6月~8月頃。

岩牡蠣は数か月かけて産卵するため、夏場でも味が落ちません。

海女さんが素潜りで獲るため、寒い冬は禁漁時期になるので、夏場に多く出回ります。

牡蠣の種類はこちらの記事でくわしく解説しています!

【牡蠣の種類とシーズンとは】夏は岩牡蠣・冬は真牡蠣◆生食用と加熱用の違いも紹介!

実は春も旬?

冬が終わると牡蠣のシーズンも終わりと思われがちですが、春に旬を迎える産地もあります。

春の牡蠣は夏の産卵期を前に、身に栄養をたくさん蓄えています。

中でもグリコーゲンとアミノ酸が多く

うまみがたっぷり。

旨みと甘みがつよくて美味しいんです。

(参考:筑前海区産養殖マガキのグリコーゲン及び遊離アミノ酸量の 季節変化及び年変動/内藤剛・後川龍男・篠原満寿美)

春牡蠣としてブランド名をつけて販売している産地もあります。

今たべたい!旬の産地は?

産地によっても旬の時期がちがいます。

ここでは牡蠣の産地を紹介します。

日本の牡蠣の産地は何県?

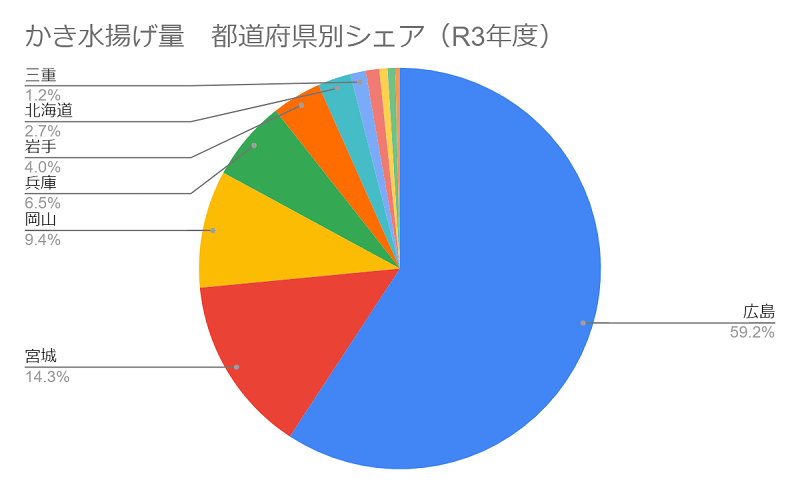

全国の牡蠣の生産量は158,789t(令和3年)でその約6割を広島県が占めます。

宮城・岩手の三陸沿岸、兵庫・岡山の瀬戸内海周辺でも多く養殖されています。

| (単位:t) | |

| 広島 | 92,827 |

| 宮城 | 22,235 |

| 岡山 | 14,798 |

| 兵庫 | 10,148 |

| 岩手 | 6,208 |

| 北海道 | 4,175 |

| 三重 | 1,944 |

| 福岡 | 1,709 |

| 長崎 | 1,037 |

| 香川 | 980 |

| 愛媛 | 57 |

真牡蠣の主な産地と旬の時期

牡蠣の産地というと広島が有名ですが、実は各地で養殖されています。

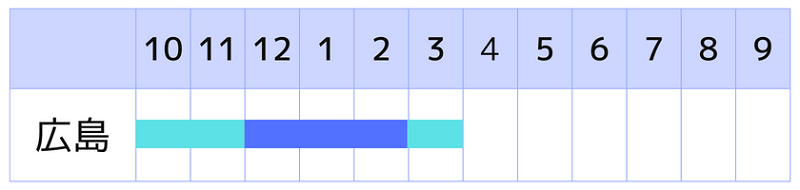

広島

年間約2万トンのむき身牡蠣の養殖産地。

広島県で養殖される牡蠣はほぼ真牡蠣です。

水揚げは10月〜4月頃で、中でも12月〜2月が旬。

身がプリっとしていて、さっぱりしながらもコクがある味わいが特徴です。

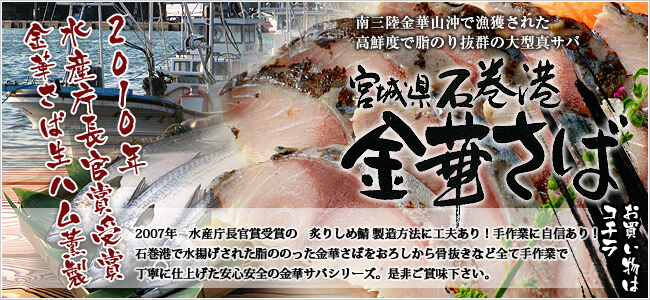

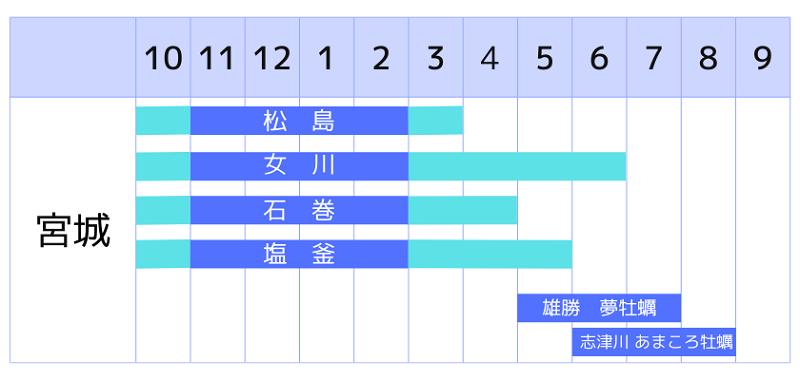

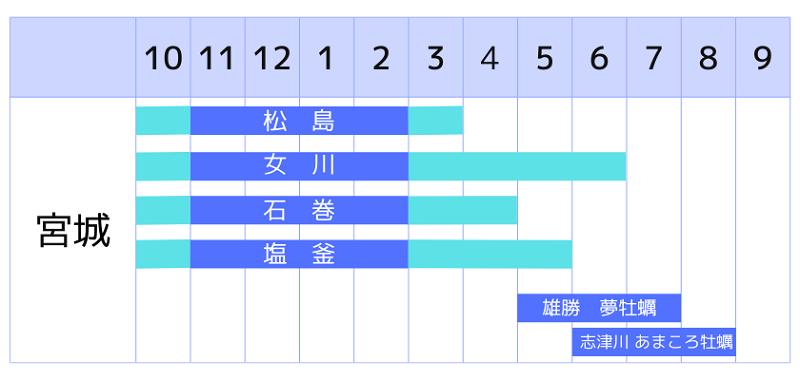

宮城

広島に次いで2位の生産量の宮城県。

生食用では日本一の生産量を誇ります。

真牡蠣が多く11月〜2月にかけて旬を迎えます。

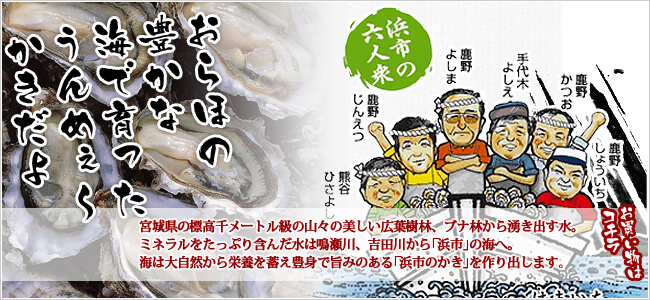

プランクトン豊富な三陸の海で育った牡蠣はクリーミーな味わいが特徴。

産卵前の初夏~夏にかけて旬をむかえるブランド牡蠣もあります。

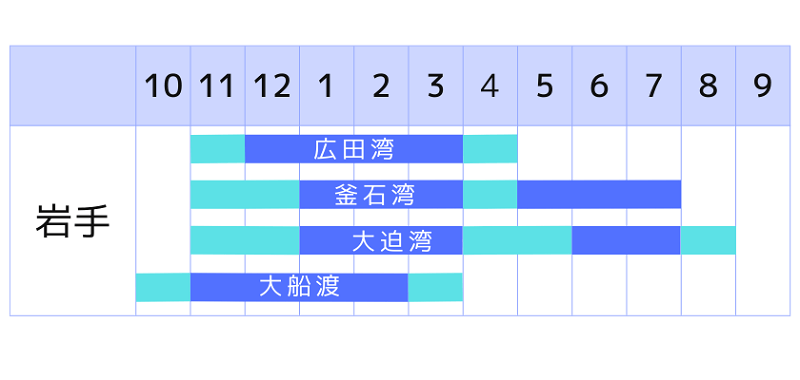

岩手

三陸のリアス式海岸沿岸で養殖が盛ん。

広田湾では12月~4月。

釜石湾、大迫湾では年に2回水揚げがあり、1月〜3月と初夏〜9月にかけても真牡蠣を味わうことができます。

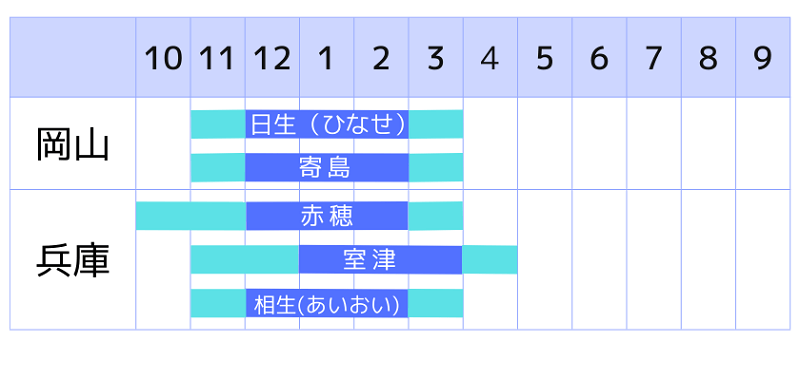

岡山・兵庫

瀬戸内海の播磨灘周辺も一年牡蠣の養殖が多い地域。

10月頃〜4月頃に水揚げされ、12月〜2月頃が旬です。

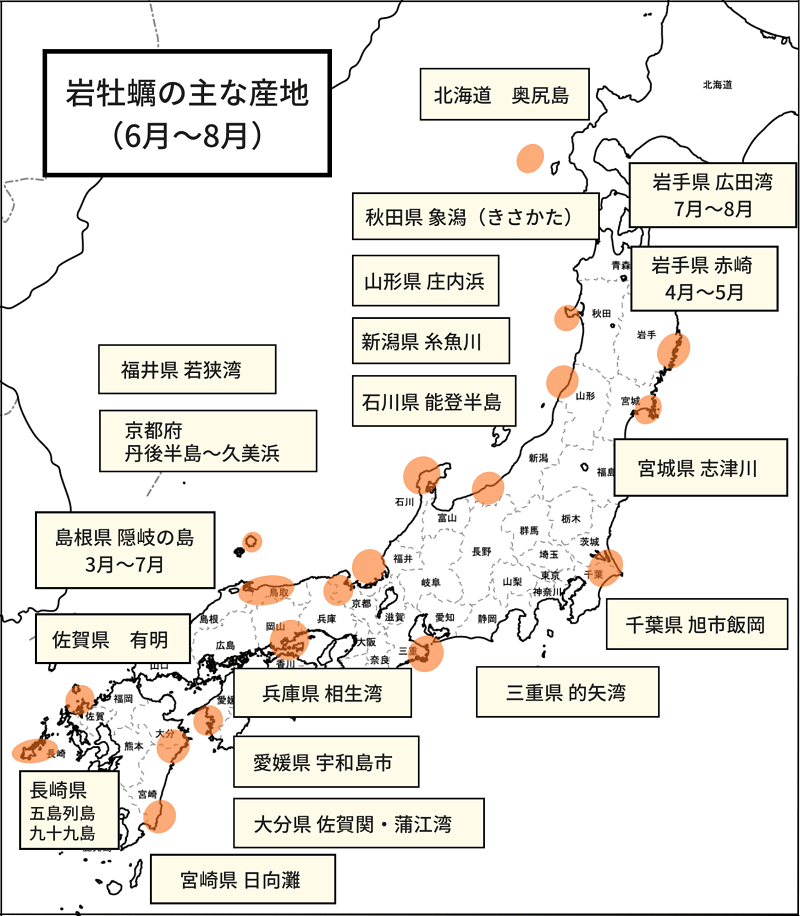

岩牡蠣の主な産地と旬の時期

岩牡蠣は天然ものが多いため、夏が旬の産地が多いです。

4月頃から出荷が始まり、6月〜8月頃が旬の時期です。

天然物は東北から九州にかけての日本海沿岸や、九州の宮崎県や大分県も産地。

岩手県や三重県では真牡蠣だけでなく岩牡蠣も養殖しています。

一年中食べられる産地

実は一年中牡蠣を食べられる産地もあるんです。

北海道・厚岸(あっけし)

厚岸町では低水温で成長が遅くなるという性質を利用して、養殖の時期をコントロールして、一年中出荷しています。

産卵しない品種の養殖地

三倍体牡蠣といわれる殆ど産卵しない品種の開発により、通年おいしく食べられる牡蠣の養殖も進んでいます。

おいしい牡蠣が一年中たべられるようになるのは嬉しいですよね。

Rがつかない月は食べない方がいい?

「Rが付かない月は牡蠣をたべるな」

というのを聞いたことがある人も多いのでは。

結論から言うと、今はそんなに気にせず大丈夫です。

というのも、このことわざは18世紀のヨーロッパがはじまりと言われています。

Rが付かない月は

今のように冷蔵設備がなく、5月~8月は

現在は昔と違い

旬の時期にとれた牡蠣の冷凍販売も多いので、一年中牡蠣を楽しめますね。

あたりやすい時期はある?知っておきたい食中毒のこと

「かきは好きだけど、あたるのが怖い」

ということありますよね。

牡蠣を食べてはいけない時期はありませんが、注意が必要な時期はあります。

牡蠣を安全に食べるためにも食中毒の原因と予防策を知っておきましょう。

一年中食べられる産地

季節により気を付けたい食中毒の原因が変わります

ノロウイルス

冬に多い食中毒の原因のひとつ。

ノロウイルスは牡蠣自体が保有しているわけではありません。

下水処理で処理しきれなかったウイルスが川や海に流れ出て、牡蠣の体内にとどまります。

熱に弱いので加熱処理が有効。

| 発生しやすい時期 | 11月ごろから |

| ピークの時期 | 12月~1月 |

| 症状 | 嘔吐・下痢・腹痛 |

| 潜伏期間 | 1~2日 |

腸炎ビブリオ

夏に多い原因菌で、沿岸の海水や海泥中にいて、水温15℃以上になると活発になり、魚介類に付着します。

| 発生しやすい時期 | 5月~6月ごろ |

| ピークの時期 |

7月~9月 加熱不足で冬場に 発生することも有 |

| 症状 |

はげしい腹痛・下痢 発熱・嘔吐など |

| 潜伏期間 |

8~24時間 (短い場合で2,3時間) |

貝毒

貝毒は牡蠣やホタテ、アサリなどの二枚貝が、エサとして有害プランクトンを食べることで毒素を蓄積したもの。

加熱しても毒性は弱くならない。

都道府県や生産者が

| 発生しやすい時期 |

春~夏 プランクトンの出現 時期により異なる |

| ピークの時期 |

麻痺性 2月~4月 下痢性 6月~8月 |

| 症状 |

麻痺性:手足のしびれ・頭痛 下痢性:下痢・嘔吐 |

| 潜伏期間 |

麻痺性:食後30分 下痢性:食後30分~4時間 |

アレルギー

牡蠣にふくまれるトロポミオシンという成分が原因。

毎回のように症状が出る場合は、アレルギーが疑われます。

血液検査で牡蠣アレルギーのチェックができるので病院で検査してみてもよいかもしれません。

| 症状 |

腹痛・嘔吐・下痢 のどの痒みやじんましん 疹がでる場合もあり |

| 潜伏期間 | 食後1~2時間 |

牡蠣にあたらないための予防策5つ

正しい知識を持ち、正しい手順を守って食中毒を予防しましょう。

予防のポイントは5つ

- 生食用・加熱用の表示を守る

- 賞味期限を守る

- 手や調理器具をよく洗う

- 加熱調理をする

- 体調がすぐれない時は食べるのを避ける

妊娠中の方は生ガキは避け、必ず加熱してから食べるようにしましょう。

食中毒の予防策はこちらの記事でくわしく解説しています!

【牡蠣の種類とシーズンとは】夏は岩牡蠣・冬は真牡蠣◆生食用と加熱用の違いも紹介!

牡蠣の栄養と健康への効果

栄養豊富で海のミルクや海のチーズと言われる牡蠣。

牡蠣に含まれる栄養とその効果を紹介します。

牡蠣に多い栄養素

牛乳のように栄養がいっぱいと言う事から海のミルクと呼ばれるようになった牡蠣。

岩牡蠣は濃厚でクリーミーなことから

海のチーズと呼ばれています。

牡蠣の栄養の中でも注目は

かき(生)100gに含まれる栄養素

| エネルギー | 58kcal |

| タンパク質 | 6.9g |

| 脂質 | 2.2g |

| 炭水化物 | 4.9g |

| 亜鉛 | 14.0mg |

| 鉄分 | 2.1mg |

| ビタミンB12 | 23.0μ |

亜鉛

牡蠣は魚介類の中でも亜鉛が多く含まれています。

亜鉛は免疫力アップや成長に欠かせない栄養素のひとつ。

(参考:eJIM/厚生労働省)

タウリン

タウリンはたんぱく質が分解される過程で出来るアミノ酸に似た物質。

(参考:e-ヘルスネット/厚生労働省)

グリコーゲン

牡蠣のクリーミーさのもとにもなっているグリコーゲンは筋肉などのエネルギー源になる糖質です。

(参考:疲労回復の栄養/東田一彦)

このように牡蠣には疲労回復や美容に良い成分がたくさん含まれているんですね。

まとめ

牡蠣の旬は大きくわけると

中には

ぜひ、栄養たっぷりのおいしい旬の牡蠣をみつけて家でも楽しんでくださいね。

- 2024.04.10

- 18:06

- かきのおはなし