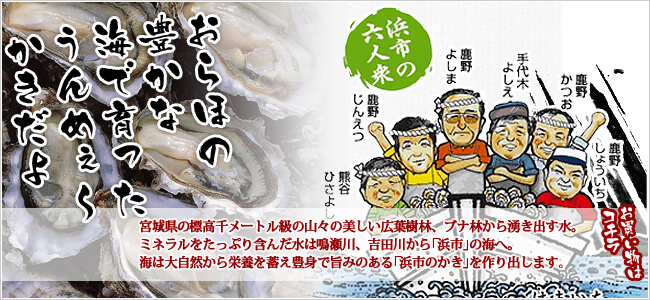

かきのおはなし

【完全版】牡蠣にあたるとどうなる?どんなときにあたる?あたらないための予防対策も!

「牡蠣にあたらないようにするにはどうしたら?」

「1度あたったらもう食べれないのかな?」

こんな不安や疑問はありませんか?

毎年冬になるとオープンする牡蠣小屋や期間限定の魅力的な牡蠣メニュー。

旬のぷりっぷりの牡蠣を求めてグルメ旅に行く楽しみもありますよね!

しかし、そこで頭をよぎる牡蠣はあたるというネガティブワード・・・。

できるだけ安心安全に牡蠣を堪能したいですよね!

そんな経験を活かして今日は

牡蠣を思う存分食べたいけどあたりたくないという方はぜひ参考にしてみてくださいね!

牡蠣にあたる原因は何?

「牡蠣はあたる」

とよく聞きますが症状の原因は主に4つ。

季節ごとに起こりやすいそれぞれの原因を紹介します。

原因①冬はノロウイルス

実は牡蠣にあたるという症状のほとんどはノロウイルスによるものなんです!

ノロウイルスは1〜2月がピーク。

ちょうどその時期に牡蠣も旬を迎えるため、発症する人が多くなります。

ちなみに冬が旬の牡蠣は真牡蠣!

牡蠣の旬について詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

原因②夏は腸炎ビブリオ

夏の牡蠣の主な原因は腸炎ビブリオ。

感染力はノロウイルスより低いですが、発生件数は非常に多いです。

最近では温暖化のため冬でも海水があたたかく、場所によっては腸炎ビブリオによる食中毒がみられます。

(参照:食中毒を起こす微生物 腸炎ビブリオ/東京都福祉保健局)

原因③春から夏に多い貝毒

貝毒とは、主に二枚貝(ホタテや牡蠣など)が毒をもった植物プランクトンを捕食することによりおこる現象です。

日本で代表的な2パターンは

通常春から夏にかけて有毒プランクトンが発生。

この時期に二枚貝の毒化が進行します。

また海域や年度により冬でも毒化することもあります。

(参照:貝毒/北海道立衛生研究所)

原因④通年おこる牡蠣アレルギー

牡蠣アレルギーは食中毒よりも食後早めに発症するのが特徴。

牡蠣を食べると毎回調子が悪くなるようならアレルギーの可能性があります。

アレルギーの場合はオイスターソースなどでも発症するため注意が必要です。

あたった時の症状と様子

では牡蠣にあたるとどのような症状が出るのでしょうか。

それぞれの原因ごとに症状を見ていきましょう!

ノロウィルスによる症状

<症状>

小さな子どもや高齢者は抵抗力が弱いため、感染すると脱水症状になりやすいので注意しましょう。

脱水症状がひどい場合には病院で点滴を受けるなどの治療が必要となります。

<どれくらいで症状が出る?>

潜伏期間は食後1日~2日くらい。個人差がありますが、どの症状も1〜3日程度で快方に向かい後遺症も残りません。

体を休め、症状がおさまってきたら少しずつ栄養をとっていきましょう。

(参照:ノロウイルスに関するQ&A/厚生労働省)

腸炎ビブリオによる症状

<症状>

下痢は日に数回〜多くて十数回。

血便が混じることも。

高齢者では敗血症による低血圧、心電図異常など症状が重くなることがあるので、注意が必要です。

(参照:腸炎ビブリオ食中毒の症状や特徴、予防方法について/町田予防衛生研究所)

<どれくらいで症状が出る?>

潜伏期間は食後8時間〜24時間。短くて2、3時間で発症します。

強力な下痢止めは、菌がいつまでも体内に残ったままになるのでなるべく使用しない方がよいです。

薬を飲まなくても2〜3日で治ります。

脱水症状がひどい場合には、病院で点滴を受けるなどの治療が必要となります。

(参照:腸炎ビブリオ/食品安全委員会)

貝毒による症状

<麻痺性貝毒による症状>

食後30分ほどで口唇、舌、顔面のしびれを生じます。手足の末端に広がるとともに麻痺に変わり、最悪の場合には12時間以内に呼吸困難などで死亡に至るケースも。

12時間を超えれば回復に向かいます。

<下痢性貝毒による症状>

食後30分から4時間以内に発熱がないことから腸炎ビブリオ中毒と区別されています。

特効薬はなく約3日で全快します

(参考:貝毒の規制値/農林水産省)

牡蠣アレルギーの場合

<症状>

| 皮ふ症状 |

・じんましん ・皮膚のかゆみ |

| 呼吸器系の 症状 |

・咳 ・唇や口腔粘膜の腫れ ・喉や気管の腫れ ・呼吸困難 |

| 消化器系の 症状 |

・吐き気 ・嘔吐 ・腹痛 ・下痢 |

| 重症の場合 |

・アナフィラキシー反応 ・呼吸困難や血圧低下によって意識不明など |

<どれくらいで症状が出る?>

食中毒とちがい、牡蠣アレルギーの場合は潜伏期間がありません。早ければ食後1~2時間で症状が出はじめます。

(参照:食物アレルギーとは/厚生労働省)

牡蠣にあたらないためにはどうしたらいい?

「あたりたくない・・・けど、やっぱり食べたい旬の牡蠣!」

できるだけあたらないように気をつけて牡蠣を楽しむ方法をご紹介します。

① 生食を避ける

生食用牡蠣でもノロウイルスはある程度、含まれていることがあります。

生食を控えるだけで、ノロウイルス感染の確率をうんと下げることができます。

②しっかり加熱して食べる

牡蠣は加熱すると、ウイルスによる感染が少なくなると言われています。

ポイントは

カキフライや牡蠣鍋のように、きちんと加熱調理されていれば感染する可能性が低くなります。

(参照:ノロウイルスに関するQ&A/厚生労働省)

ノロウイルスは冷凍しても死滅しないため、冷凍牡蠣も解凍したら必ず加熱してから食べましょう!

③ 牡蠣以外の食材の取り扱いに気をつける

牡蠣と一緒にほかの食材を調理する場合、包丁やまな板は使い分けましょう。 また使用した調理器具は必ず除菌すること!

きちんと除菌されていないとどんどん菌が増殖してしまいます。

④ 体調の悪いときに食べない

体調があまり良くないときは食中毒になりやすいです。

加熱処理をしていても牡蠣を食べるのは控えたほうが良いでしょう。

貝毒に汚染された牡蠣の見分け方は?

貝毒は基本的に

そのため貝毒が検出された海域からは出荷しないように、定期的に検査が行われています。

都道府県及び漁業関係者は、農林水産省の通知に基づき、

「規制値以下の貝類が出荷されるよう連携して出荷前に貝毒検査を行い、規制値超過の場合には出荷規制する」対策がとられています。

(参照:貝毒のリスク管理に関するQ&A/農林水産省)

「規制値以下の貝類が出荷されるよう連携して出荷前に貝毒検査を行い、規制値超過の場合には出荷規制する」対策がとられています。

(参照:貝毒のリスク管理に関するQ&A/農林水産省)

もしあたったら?対処法と気をつけること

しっかり対策しても、絶対にあたらないというわけではありません。

もし旅先などであたってしまったら以下の対処法を心がけてください。

① 下痢や嘔吐を止めない

基本的に牡蠣の食中毒による症状に特効薬はありません。

また下痢止めなどの服用は要注意。

ウイルス排出のジャマになるため、推奨されていません。

大切なのは脱水症状にならないように、できる限り水分補給をすることです。

(参照:食中毒予防の原則と6つのポイント/政府広報オンライン)

② 症状によっては病院へ

このような場合は早めに病院受診をした方がよいでしょう。

③ ノロウイルスの場合は周囲も注意

ノロウイルスが原因だった場合、他の人にうつる可能性も!

感染者の排泄物や嘔吐物にはノロウイルスが含まれています。

処理する際は必ずマスクやエプロン、ビニール手袋などをして直接触らないよう気をつけて下さい。

1度あたるともう食べられないの?

「一度あたったから怖くて食べれない」

「それでも牡蠣は好き!」

好きなものを食べれなくなるのはつらいですよね。

しかし牡蠣を食べると毎回体調が悪くなる場合は、食中毒ではなくアレルギーが原因かも。

アレルギー検査をして、自分が牡蠣アレルギーかどうか調べておくと安心です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は

さまざまな要因があります。

牡蠣を食べるときは、ある程度あたるのは仕方がないかもしれません。

怖いと思われるかもしれませんが、牡蠣は栄養満点の食材でもあります!

できるだけあたらないように調理法や食べる前の消毒を意識して、おいしい牡蠣を楽しみたいですね!

加熱用の殻付き牡蠣はこちらから